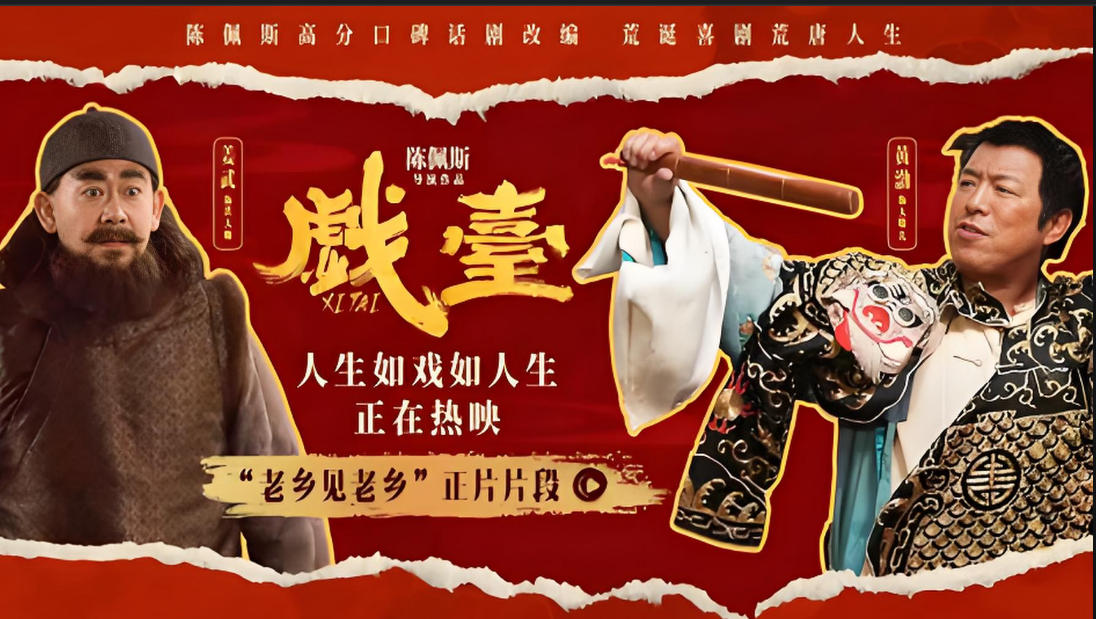

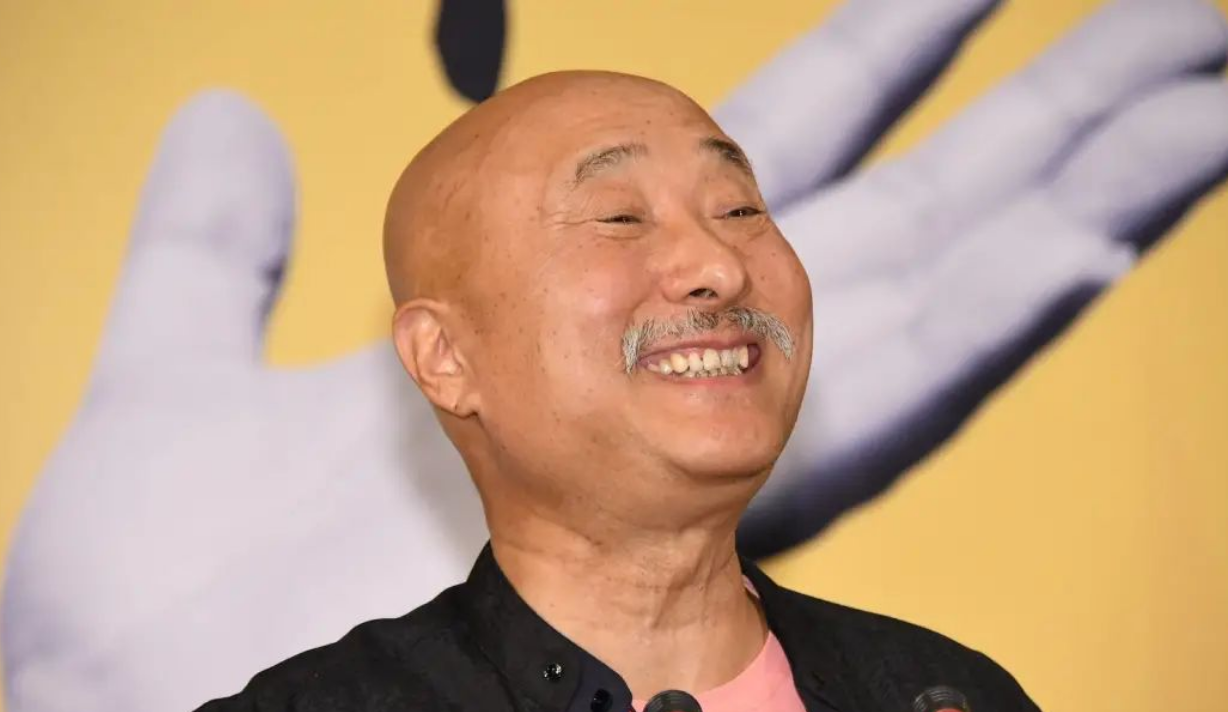

电影《戏台》散场时,影厅里的掌声半天停不下来 —— 这掌声里藏着三十多年的回忆,也映着一张大伙儿眼熟的脸。陈佩斯站在灯底下鞠躬,眼角的皱纹里还能看出当年《吃面条》里那个愣头青的影子。更神的是,把老照片里的陈强、电视上的陈佩斯、短视频里的陈大愚摆一块儿,三张脸像一个模子刻出来的,这才明白:原来艺术这东西,真能顺着骨头缝传下去。

一、从黄世仁到吃面条:一张脸里的时代印记

一、从黄世仁到吃面条:一张脸里的时代印记 当年陈强在《白毛女》的舞台上谢幕,总瞧见台下观众眼神不对 —— 有人攥着拳头,有人抹眼泪,听说有回在部队演出,警卫员死死按住枪,就怕当兵的一时激动真朝 “黄世仁” 开枪。1945 年的延安窑前,他把这反派演得活灵活现,没靠咋咋呼呼的表演,愣是抓住了地主骨子里的坏。那会儿谁能想到,这个让观众恨得牙痒痒的演员,三十年后会看着儿子用差不多的脸,在春晚上把一碗面条吃成全国人民的乐子。

1984 年春晚后台,陈佩斯攥着刚煮好的面条,手心的汗差点把碗滑了。他和朱时茂在《吃面条》里那段 “撑肚子” 的即兴表演,逗得台下笑声能掀了屋顶。之后十年,《羊肉串》里那油滑的小贩、《警察与小偷》里那笨贼,一个个角色都成了除夕夜里的念想。这些小品不只是瞎逗乐,里头全是对生活的细琢磨:吃面条时那狼狈样里藏着普通人的自尊,羊肉串摊前的机灵劲儿透着市井烟火气。

陈佩斯总说自己是 “舞台上的手艺人”。这话在他处理版权事儿的时候最明显。有电视台没打招呼就反复播他的小品,这个在台上总装小丑的人,这下却硬气起来,不妥协,哪怕从此不在电视上露面。后来采访时他说:”我啥奖都没有,是个干净人。” 这话大伙儿都认,虽说没拿过啥奖杯,可在老百姓心里,他早就是头一份的好演员 —— 毕竟金奖银奖,不如大伙儿的夸奖。

二、基因里的艺术密码:三张脸,一股较真劲儿陈大愚头回在短视频里学他爹的经典桥段,评论区立马炸开了。”这简直是年轻时候的陈佩斯啊!” 镜头里这小伙子,眉眼带的那股劲儿、嘴角一扬的模样,连挑眉的小动作,都跟三十年前的陈佩斯一个样。更绝的是,网友把陈强《白毛女》的剧照、陈佩斯《戏台》的定妆照、陈大愚在话剧台上的照片拼起来,时光好像在这张脸上冻住了 —— 一样的颧骨线条,一样的眼神带劲儿,就像老天爷在陈家埋下了艺术的种子。

可真要论传承,可不止长相。陈大愚六岁在剧场后台,看他爹对着空座位反复练一个摔倒动作,膝盖磨破了也不停。”爷爷说过,台上的汗,得掉在该掉的地方。” 这话成了他学艺的规矩。现在他既能在话剧《托儿》里把他爹当年的节奏学个十足,又能在新喜剧里加进短视频的新鲜玩意儿,这种又守老理又敢创新的底气,全来自家里一代代对艺术的当回事儿。

陈强当年演话剧,一句台词的语气能琢磨三天;陈佩斯排《戏台》,带着团队在排练场磨了两年;陈大愚拍喜剧短片,一个笑点得调十几次。这种近乎轴的认真,在现在这个啥都讲流量的时代,显得特别金贵。他们从不用瞎炒作博眼球,可作品自己就能说话:陈强的黄世仁成了话剧里的经典坏蛋,陈佩斯的小品到现在还是短视频里的热门,陈大愚的新喜剧一上线就有上百万的人看 —— 时间证明,好艺术根本不用走歪门邪道。

三、不追热闹的守艺人:艺术世家给当下的提醒

三、不追热闹的守艺人:艺术世家给当下的提醒 在这个热搜一会儿一变的娱乐圈,陈家三代就像面镜子。陈强在日子紧巴的时候,用话剧给好多人心里添了亮;陈佩斯在娱乐越来越商业化的时候,守住了搞艺术的底线;陈大愚在大家看东西越来越碎的时代,还踏实琢磨内容。他们从没追着时髦跑,可一直站在艺术的正道上,因为真能打动人的创作,不是顺着别人的心思来,而是用真心换真心。

陈佩斯不在电视上露面的那些年,有人劝他上综艺挣钱,他就摇摇头:”舞台是神圣的,不能拿来换钱。” 现在看,这份固执多难得。他带着《戏台》全国巡演,场场满座,台下有头发白了的老人,也有二十来岁的年轻人 —— 艺术这东西,从来不管你多大岁数,用啥看。就像陈大愚说的:”爷爷的舞台在剧场,爸爸的舞台从春晚到话剧,我的舞台可能在手机上,可根本的东西没变:让大伙儿笑着笑着,心里能留下点啥。”

《戏台》片尾有个细节:陈佩斯演的戏班班主站在空戏台子上,轻轻摸着凉快的柱子。这就像陈家三代人 —— 都是艺术舞台的守夜人,在不同的年月里,用一样的诚心守着这方寸之地。等陈大愚的孩子在后台第一次咿咿呀呀的时候,谁也不知道这家人的艺术故事能走多远,可只要还有人信 “金奖银奖不如老百姓夸奖”,这张脸上的艺术光,就一直亮着。

文/星动时刻

同创优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。